Avec The A-Team, Joe Carnahan confirme qu'il est, avec le tandem Neveldine/Taylor, ce qu'Hollywood a produit de plus excitant en terme de cinéma d'action ces dernières années.

Joe Carnahan, en plus de livrer une autre digestion brillante des séries télévisées par le cinéma, esquisse une nouvelle forme d'écriture narrative pour le cinéma d'action, déconnectée de tout caractère littéraire (avec une construction des personnages qui frôle le ridicule - à dessein, nous le verrons plus bas) pour devenir une sorte d'ingénierie visuelle appliquée au cinéma. Un sens ludique de l'espace qui n'est pas sans rappeler John McTiernan.

Il y a tout d'abord cette énième adaptation d'une vieille série en film. Phénomène qui en lasse plus d'un et qui a vu resortir les habituels discours sur le manque de créativité qui ronge Hollywood (...), quand bien même ces films se montrent souvent brillants, citons Mission: Impossible, Starsky et Hutch, 21 Jump Street et Star Trek.

Si chacun aborde l'adaptation suivant un angle qui lui est propre, on peut percevoir des schémas récurrents.

Notamment dans la relation à la série et dans le positionnement du film par rapport à celle-ci. Afin de ne pas ressembler à un simple "super épisode", le film se doit de se situer au-delà de la timeline de la diégèse, soit avant le commencement ou après la fin.

The A-Team ou Star Trek optent tous deux pour le même procédé : raconter la génèse de la série et s'y raccorder par un clin d'oeil extra-diégétique : le générique de fin du film reprend celui du lancement de la série.

Mission: Impossible et 21 Jump Street choisissent l'option opposée : se placer après la fin de la diégèse originelle. Ce choix dénote une opposition plus franche à la série. Ainsi les films qui se placent en prélude à la série se doivent de respecter scrupuleusement sa diégèse afin que le raccord puisse s'opérer convenablement tandis que ceux se plaçant après préfèrent déstructurer la série : Mission: Impossible, s'il commence comme le climax d'un épisode lambda de la série, va au final complètement en bousculer les codes : la mission est un échec et Jim Phelps s'avère être un traître. Brian de Palma détourne la diégèse existante afin de projeter sur celle-ci ses propres obsessions liées aux faux-semblants.

Dans 21 Jump Street, le film, qui est un reboot potache de la série, se sert de la diégèse antérieure pour mieux la moquer. Les acteurs de la série font une apparition dans la fusillade finale pour s'y faire tuer aussitôt.

Se placer à une des extrémités de la diégèse de la série est important afin de s'y rattacher, mais marquer la spécificité du cinéma sur les séries est aussi un des invariants de ces adaptations.

Dans The A-Team, on joue sur la répétition de la phrase-clé d'Hannibal : "I love it when a plan comes together" ou sur la phobie de l'avion de Bosco pour moquer la redondance des épisodes de la série, qui tient de l'absurde dans le cadre du cinéma.

De manière générale, on note que les adaptations aiment à remplir le vide laissé par ces vieilles séries par manque de moyen, d'ambitions narratives ou par les contraintes du format. Le cinéma délaisse la répétitivité inhérente aux séries pour se concentrer sur les morceaux les plus nobles qu'autorise la diégèse. On notera que la cible (les séries pré-HBO) est facile et que la situation s'est depuis largement retournée en faveur des séries télévisées qui offrent désormais un cadre narratif d'une ampleur inaccessible au cinéma (malgré l'émergence de sagas cinématographiques). Cette situation explique sûrement en partie l'acharnement jubilatoire de ces adaptations.

Autre aspect remarquable du film, la mise en abyme des fameux plans d'Hannibal au sein du film.

Les deux séquences-clé (la récupération des plaques à Bagdad et la scène finale) sont des merveilles de précision quant à la gestion de l'espace. Les deux utilisent le même procédé qui consiste à filmer en parallèle l'exposition du plan par Hannibal à son équipe et son exécution.

Ce procédé, assez classique, permet de jouer sur l'inévitable différence entre un plan et sa réalisation (notamment Ocean's Eleven de S. Soderbergh).

Hannibal est ici une projection intra-diégétique des créateurs du film ; ils partagent la même problématique : planifier une action dans ses moindres détails tout en ménageant un peu de suspens aux spectateurs. Pour Hanibal (et Face), font figure de spectateurs Bosco pour le vol des plaques (à cause de sa phobie des avions et de son antagonisme bon enfant avec Murdock, et le duo Lynch-Pike pour la scène finale). Il doit les tromper de la même manière que les créateurs avec les spectateurs du film.

Les deux scènes se répondent : celle du vol des plaques à Bagdad se termine tragiquement avec la disparition des plaques et l'explosion du container contenant l'argent. Hannibal est trompé par Lynch, Pike et le général Morrison.

Aussi pour la scène finale, Hannibal et Face vont à leur tout utiliser des containers pour exécuter leur plan.

Afin de rappeler le lien entre les créateurs du film et Hannibal, les docks d'un port marchand qui servent de décor ont une structure qui rappelle celle d'un théâtre : un bateau faisant office de scène, des échafauds et la structure d'une grue de déchargement servant de balcons pour les spectateurs (Pike et Lynch). Comme à l'opéra, ces derniers sont d'ailleurs équipés de lunette.

Les containers sont utilisés de manière appuyée, notamment avec un jeu de bonneteau géant où, déplacés avec des grues (...), ils remplacent les habituels cartes à jouer ou gobelets, puis finalement c'est dans un container que Lynch se fait piéger. Container qui soulevé comme une cloche, révèle aux autres spectateurs, notamment le lieutenant Soza, la véritable nature de l'agent Lynch.

D'autres scènes comme l'évasion des membres de la A-Team de leurs prisons respectives, mériteraient également d'être analysées tant elles sont audacieuses : celle de Murdock notamment.

Hannibal communique à Murdock son plan d'évasion grâce à un DVD et des lunettes en 3D envoyés dans un colis.

Lorsque la projection du DVD commence, on entend le générique de la série originale, montrant un hummer avançant face caméra, pour que finalement un vrai 4x4 percute et détruise le mur où est projeté le film.

Lorsqu'ensuite les militaires à leur poursuite leur tirent dessus, Murdock rajoute alors qu'il porte toujours les lunettes: "You guys should see these bullets in 3D, it's like we're actually shot at". Là encore, le procédé qui consiste à mélanger diégèse et réalité fonctionne à plein.

La Stratégie Ender

Ender's Game est un film de Gavin Hood sorti en 2013 où les enfants se sont substitués aux adultes pour faire la guerre à une race extraterrestre, au prétexte qu'ils assimilent mieux de grosses quantités de données et sont donc plus aptes à combattre dans une guerre où les batailles se résument désormais à ce qui ressemble à une partie d'un jeu vidéo de stratégie. La réalité s'est fait déborder par sa simulation et se contente désormais de la suivre paresseusement.

Du fait de cette confusion, le jeu a peu à peu remplacé toutes les autres formes de communication dans Ender's Game.

Les enfants sont éduqués et sélectionnés par le jeu, la simulation. Car la simulation a des caractéristiques qui lui permettent de supplanter le réel, avec en premiers lieux l'optimisation et la répétition.

La simulation tient ici de succédané docile du réel, permettant d'en enlever tout le superflu pour ne garder qu'une sorte de concentré utilitaire. Ses répétitions et variations possiblement infinies lors d'entraînements permettent quant à elles de rationaliser le temps éducatif à son maximum.

Cette vampirisation capitaliste de la simulation et du jeu à dessein, est l'essence de la diégèse du film ; un monde où tout ce qui distinguait l'enfance de l'âge adulte a été minutieusement supprimé.

On pourrait parler de gamification, mais ce terme a d'inapproprié le fait qu'il élude que c'est le jeu lui-même qui perd le plus de sa substance (sa "ludicité" pour employer un néologisme) dans cette opération de fusion.

Le jeu devient un média global, encapsulant toutes les autres formes de communication : il est ainsi vidé afin de n'être guère plus qu'une coquille, un déguisement pour le travail, l'entraînement, la guerre, ...

Même les Formics (les extraterrestres) tentent de communiquer avec Ender à travers le jeu du colonel Anderson.

C'est un thème récurrent dans le cinéma actuel, même si pas toujours aussi pregnant qu'ici : on pense notamment à Harry Potter, qui sous travers de nous montrer une pittoresque école de magie, va avec le temps dévoiler un univers sombre où la mort est omniprésente.

Dans The Hunger Games, variation naïve des Gladiateurs de Peter Watkins, la guerre a été remplacée par des jeux cruels entre adolescents. Tout comme le très beau film de Mamoru Oshii, The Sky Crawlers, où des clones sans mémoires sont jetés encore et encore dans une guerre absurde.

C'est aussi ce qui faisait la férocité de la série animée Evangelion.

Dans Ender's Game, les adultes semblent à première vue n'être que des spectateurs, laissant les commandes aux enfants. Pour autant, ils continuent de diriger le seul jeu qui compte vraiment. Ainsi, les deux militaires, le colonnel Hyrum Graff et le major Anderson, n'ont de cesse de tester les capacités d'Ender dans ce qui peut apparaître comme une variation du pari entre Satan et Dieu dans le Livre de Job. Plus que des spectateurs, ils sont plutôt les concepteurs du jeu auquel jouent Ender et les autres enfants.

Les scènes où les deux militaires dialoguent sur le bien fondé de telle ou telle expérience sur Ender les montrent toujours isolés (mais observant Ender à travers des moniteurs), comme une caste managériale qui du haut de sa tour d'ivoire préside à la destinée de ses employés. Et peu importe que le major Anderson tente de faire preuve d'humanisme, elle manipule Ender exactement comme le fait le colonel (notamment avec le jeu sur tablette qui n'a normalement pas d'issue et est juste là pour éprouver la réaction d'Ender face à la frustration).

La reconnaissance du pattern utilisé par l'adversaire est une qualité essentielle pour un joueur. Ender va, comme le légendaire commander Mazer Rackham, trouver celui des Formics avec la séquence qui nous montre la première victoire des humains sur les Formics grâce au sacrifice supposé du commander.

Cette séquence qui est en fait tronquée, est analysée et visionnée sans relâche par les cadets, un peu comme le fut le film de Zapruder après l'assassinat de JFK. Il n'en reste pas moins que sa vérité n'est pas atteignable directement par la seule somme des images qui la composent.

Elle aussi partie du pattern qui guide la vie d'Ender, un combat permanent qui vise à l'annihilation totale de l'adversaire maquillé sous forme de jeux, où chaque niveau n'est qu'une répétition pour le niveau ultime : le combat avec Bonzo dans la salle de bain est la répétition de sa première altercation, tant dans sa cause que dans son déroulement. Ce pattern porte le sceau du diabolique et omnipotent colonel Graff ("I've watched through his eyes, I've listened through his ears"), et c'est de n'avoir pas su le déchiffrer à temps qui va perdre Ender en lui faisant accomplir la tragédie que porte son nom : Ender, celui qui termine, et ainsi exterminer une race entière, alors qu'il pensait encore participer à une simulation (on pense encore à un autre film de Mamoru Oshii, Avalon, où le dernier niveau marque le basculement définitif de la réalité chez Ash).

Du fait de cette confusion, le jeu a peu à peu remplacé toutes les autres formes de communication dans Ender's Game.

Les enfants sont éduqués et sélectionnés par le jeu, la simulation. Car la simulation a des caractéristiques qui lui permettent de supplanter le réel, avec en premiers lieux l'optimisation et la répétition.

La simulation tient ici de succédané docile du réel, permettant d'en enlever tout le superflu pour ne garder qu'une sorte de concentré utilitaire. Ses répétitions et variations possiblement infinies lors d'entraînements permettent quant à elles de rationaliser le temps éducatif à son maximum.

Cette vampirisation capitaliste de la simulation et du jeu à dessein, est l'essence de la diégèse du film ; un monde où tout ce qui distinguait l'enfance de l'âge adulte a été minutieusement supprimé.

On pourrait parler de gamification, mais ce terme a d'inapproprié le fait qu'il élude que c'est le jeu lui-même qui perd le plus de sa substance (sa "ludicité" pour employer un néologisme) dans cette opération de fusion.

Le jeu devient un média global, encapsulant toutes les autres formes de communication : il est ainsi vidé afin de n'être guère plus qu'une coquille, un déguisement pour le travail, l'entraînement, la guerre, ...

Même les Formics (les extraterrestres) tentent de communiquer avec Ender à travers le jeu du colonel Anderson.

C'est un thème récurrent dans le cinéma actuel, même si pas toujours aussi pregnant qu'ici : on pense notamment à Harry Potter, qui sous travers de nous montrer une pittoresque école de magie, va avec le temps dévoiler un univers sombre où la mort est omniprésente.

Dans The Hunger Games, variation naïve des Gladiateurs de Peter Watkins, la guerre a été remplacée par des jeux cruels entre adolescents. Tout comme le très beau film de Mamoru Oshii, The Sky Crawlers, où des clones sans mémoires sont jetés encore et encore dans une guerre absurde.

C'est aussi ce qui faisait la férocité de la série animée Evangelion.

Dans Ender's Game, les adultes semblent à première vue n'être que des spectateurs, laissant les commandes aux enfants. Pour autant, ils continuent de diriger le seul jeu qui compte vraiment. Ainsi, les deux militaires, le colonnel Hyrum Graff et le major Anderson, n'ont de cesse de tester les capacités d'Ender dans ce qui peut apparaître comme une variation du pari entre Satan et Dieu dans le Livre de Job. Plus que des spectateurs, ils sont plutôt les concepteurs du jeu auquel jouent Ender et les autres enfants.

Les scènes où les deux militaires dialoguent sur le bien fondé de telle ou telle expérience sur Ender les montrent toujours isolés (mais observant Ender à travers des moniteurs), comme une caste managériale qui du haut de sa tour d'ivoire préside à la destinée de ses employés. Et peu importe que le major Anderson tente de faire preuve d'humanisme, elle manipule Ender exactement comme le fait le colonel (notamment avec le jeu sur tablette qui n'a normalement pas d'issue et est juste là pour éprouver la réaction d'Ender face à la frustration).

La reconnaissance du pattern utilisé par l'adversaire est une qualité essentielle pour un joueur. Ender va, comme le légendaire commander Mazer Rackham, trouver celui des Formics avec la séquence qui nous montre la première victoire des humains sur les Formics grâce au sacrifice supposé du commander.

Cette séquence qui est en fait tronquée, est analysée et visionnée sans relâche par les cadets, un peu comme le fut le film de Zapruder après l'assassinat de JFK. Il n'en reste pas moins que sa vérité n'est pas atteignable directement par la seule somme des images qui la composent.

Elle aussi partie du pattern qui guide la vie d'Ender, un combat permanent qui vise à l'annihilation totale de l'adversaire maquillé sous forme de jeux, où chaque niveau n'est qu'une répétition pour le niveau ultime : le combat avec Bonzo dans la salle de bain est la répétition de sa première altercation, tant dans sa cause que dans son déroulement. Ce pattern porte le sceau du diabolique et omnipotent colonel Graff ("I've watched through his eyes, I've listened through his ears"), et c'est de n'avoir pas su le déchiffrer à temps qui va perdre Ender en lui faisant accomplir la tragédie que porte son nom : Ender, celui qui termine, et ainsi exterminer une race entière, alors qu'il pensait encore participer à une simulation (on pense encore à un autre film de Mamoru Oshii, Avalon, où le dernier niveau marque le basculement définitif de la réalité chez Ash).

Sur Night Moves

Films après films, il y a chez Kelly Reichardt cette obstination à fixer l'immobilité, qui sonne comme une opposition farouche et disons-le parfois un peu scolaire vis-à-vis du cinéma hollywoodien.

La mise en scène de Reichardt semble moquer la frénésie de cet art séculier, cette dynamique qui de loin (ou de haut) doit ressembler à du bruit.

Night Moves résonne encore une fois comme une condamnation du mouvement, de l'agitation. Ses personnages vont payer cher d'avoir voulu agir, ou plutôt d'avoir voulu agir trop vite, trop fort, trop bruyamment, pris dans le tourbillon dérisoire de leurs pulsions adolescentes.

Les seuls mouvements qui trouvent grâce aux yeux de Reichardt sont ceux qui sont imperceptibles, réfléchis et lents.

C'est ce qu'explique par deux fois le patron de Josh, d'abord à la découverte dans les médias de l'explosion du barrage puis quand il congédie Josh après avoir compris que ce dernier en est l'auteur : "Tu sais combien de temps il a fallu pour bâtir ça ?" lui dit-il en parlant de son exploitation agricole. Ode à la lenteur...

L'explosion du barrage est le centre de gravité invisible de son film, un trou noir qu'elle s'applique à ne pas mettre en scène tant il est incompatible avec sa grammaire cinématographique.

Quand elle retentit, la caméra reste démonstrativement figée sur les trois visages des protagonistes, fixes mais pas impassibles, heurtés soudainement par la réalité implacable de l'acte commis, impardonnable dans la diégèse d'un film de Reichardt.

A l'explosion du barrage, Reichardt préfère ainsi capturer celle moins spectaculaire des certitudes et des idéaux de ses personnages, désormais damnés dans un monde allergique au mouvement.

Ignorants le présage - l'automobiliste forcé de s'arrêter à côté du barrage par une crevaison alors qu'ils tentent de s'enfuir - dans une scène à l'écoulement du temps brutalement imposé par l'écran digital du retardateur de la bombe artisanale, ils doivent maintenant assumer les conséquences de leur acte sacrilège : la mort d'un campeur en aval du barrage.

La tragédie est lancée et ne pourra se terminer qu'une fois payé le prix du sang. Ce sera celui de Dena, étranglée par Josh dans une séquence où s'oppose le visage de Josh saisi dans un plan tremblant et orangé à celui presque apaisé de Dena, qui avec la mort, retrouve une salvatrice immobilité.

La mise en scène de Reichardt semble moquer la frénésie de cet art séculier, cette dynamique qui de loin (ou de haut) doit ressembler à du bruit.

Night Moves résonne encore une fois comme une condamnation du mouvement, de l'agitation. Ses personnages vont payer cher d'avoir voulu agir, ou plutôt d'avoir voulu agir trop vite, trop fort, trop bruyamment, pris dans le tourbillon dérisoire de leurs pulsions adolescentes.

Les seuls mouvements qui trouvent grâce aux yeux de Reichardt sont ceux qui sont imperceptibles, réfléchis et lents.

C'est ce qu'explique par deux fois le patron de Josh, d'abord à la découverte dans les médias de l'explosion du barrage puis quand il congédie Josh après avoir compris que ce dernier en est l'auteur : "Tu sais combien de temps il a fallu pour bâtir ça ?" lui dit-il en parlant de son exploitation agricole. Ode à la lenteur...

L'explosion du barrage est le centre de gravité invisible de son film, un trou noir qu'elle s'applique à ne pas mettre en scène tant il est incompatible avec sa grammaire cinématographique.

Quand elle retentit, la caméra reste démonstrativement figée sur les trois visages des protagonistes, fixes mais pas impassibles, heurtés soudainement par la réalité implacable de l'acte commis, impardonnable dans la diégèse d'un film de Reichardt.

A l'explosion du barrage, Reichardt préfère ainsi capturer celle moins spectaculaire des certitudes et des idéaux de ses personnages, désormais damnés dans un monde allergique au mouvement.

Ignorants le présage - l'automobiliste forcé de s'arrêter à côté du barrage par une crevaison alors qu'ils tentent de s'enfuir - dans une scène à l'écoulement du temps brutalement imposé par l'écran digital du retardateur de la bombe artisanale, ils doivent maintenant assumer les conséquences de leur acte sacrilège : la mort d'un campeur en aval du barrage.

La tragédie est lancée et ne pourra se terminer qu'une fois payé le prix du sang. Ce sera celui de Dena, étranglée par Josh dans une séquence où s'oppose le visage de Josh saisi dans un plan tremblant et orangé à celui presque apaisé de Dena, qui avec la mort, retrouve une salvatrice immobilité.

First-order abstraction

It is usually overlooked that even a photograph is a first-order abstraction. Thus in the Galician and Polish backwater sections of the old Austro-Hungarian Empire, village pharmacists did a brisk trade in male model photographs at the beginning of World War I. Each of these wily shopkeepers would stock four stacks of small identical photographs of a cabinet view of male models, five and one-half by four inches in size. One picture showed the face of a clean-shaven man. The second, that of a man with a moustache. The third picture showed a man with a full beard, while, in the fourth , the model's hirsute elegance encompassed both beard and moustache. A young man called up for military service bought the one of the four photographs that most nearly matched his own face and presented it to his wife or sweetheart to remember him by. And it worked! It worked because the picture of even a stranger with the right kind of moustache was closer to the face of the departed husband than anything this wife had ever seen before except for his face itself. (Only by glancing at several photographs could she have gained the sophistication to be able to differentiate among the various first-order abstractions.)Spectateurs de cinéma, n'étions-nous pas comme ces gens d'alors ? En train de contempler une abstraction de premier ordre ?

V. Papanek - Design for the Real World

Peu à peu, le cinéma laisse entrevoir l'apparition d'un nouveau paradigme relationnel entre le spectacle et son spectateur. Le cinéma-simulacre traditionnel laisse peu à peu la place à un nouveau cinéma-simulation, dont les méthodes de fabrication sont désormais plus proches du jeu vidéo.

Si le plateau de tournage reste l'élément central et liant d'un film traditionnel, il n'en est rien dans ce nouveau paradigme. Les décors, les acteurs, la caméra, autant d'éléments autrefois symptomatiques, sont maintenant délaissés au profit de nouveaux outils de création, essentiellement numériques.

On aurait tort de croire ces changements cantonnés au seul domaine technique ; ils impactent jusqu'à la perception du spectateur. Ce nouveau cinéma, dans une certaine mesure, n'a plus besoin d'en appeler à la suspension consentie de l'incrédulité de Coleridge.

Car si le cinéma traditionnel est une illusion, lointain héritier des arts forains, le cinéma-simulation génère sa propre réalité, aussi faible soit-elle.

L'illusion du cinéma-simulacre ne perdure que dans le seul cadre de la caméra, un champ étroit et ténu que les techniciens s'efforcent de garder imperméable au reste du plateau.

La caméra est ainsi férocement cantonnée dans ses mouvements. De Hitchcok à Truffaut ou De Palma, beaucoup de réalisateurs ont su se jouer de ces contraintes et même les transcender pour forger un art qui n'a eu de cesse de s'interroger sur la force et les dangers de l'image, célébrant ainsi son propre pouvoir.

******************

La lecture de ce passionnant texte de David S. Cohen et Dave McNary sur le tournage de Gravity nous éclaire sur ce film, qui n'est pas le début d'un nouveau paradigme, mais la fin d'un ancien. Un specimen qui a atteint les limites du cinéma traditionnel auquel il appartient pleinement.

The set Bullock walked onto didn’t resemble a normal movie shoot. At one end of the stage was the light box, with a small hole in one side. Outside that hole was a track extending away from the box, and on that track, the robot holding the camera. Inside the box was a rig Bullock would be strapped into. In the wings were rows of computer workstations with technicians controlling the light box, lighting, camera and the robots.Le plateau du tournage de Gravity n'est déjà plus un endroit fait pour les vrais acteurs. A l'image de son personnage Ryan Stone, Sandra Bullock évolue dans un monde hostile et froid, où nature et technologie se liguent contre l'humain. Un monde où elle n'a pas sa place et qui se transforme en instrument de torture pour la faire s'y adapter.

[...]

With such an odd shooting space, and with only one actor on set much of the time, Cuaron says his biggest challenge was how to keep a warm, friendly set, “a place that is fun to play in,” he says. “Not to (have it) become a technical game, but all the time to keep the creative aspect in the forefront of everything.”

When Bullock arrived each day, there would be a mass celebration, including a “Rocky”-like fanfare and a big lighted sign atop the light box that read “Sandy’s Cage.”

En voulant absolument conserver le plateau de cinéma, Cuaron touche les limites du paradimge du cinéma-simulacre.

The director and cinematographer met with a number of friends and tech-savvy directors, including Fincher and Cameron. “I read the script, and I thought it was tremendously challenging to shoot with a high degree of veracity to get the real look of zero gravity,” Cameron says. He recommended some performance-capture techniques he’d used on “Avatar,” but Cuaron opted for a different route.A l'opposé d'un James Cameron, la démarche de Cuaron de ne pas tourner en performance capture afin de filmer directement le vrai visage de Sandra Bullock (sans l'intermédiaire des capteurs de la perf cap) sonne ici comme un baroud d'honneur. La lourdeur du tournage imposée à Bullock témoigne de la non-adéquation et des limites atteintes de la technique traditionnelle du cinéma qui consiste à capturer le visage et le corps d'un acteur directement à travers l'objectif d'une caméra.

[...]

Cameron says Bullock’s work is more impressive than the technology that supported it. “She’s the one that had to take on this unbelievable challenge to perform it. (It was) probably no less demanding than a Cirque du Soleil performer, from what I can see.” And of the result, he says, “There’s an art to that, to creating moments that seem spontaneous but are very highly rehearsed and choreographed. Not too many people can do it. … I think it’s really important for people in Hollywood to understand what was accomplished here.”

Le prix à payer pour apporter cette lueur de "réel" dans le film peut paraître don-quichottesque et vain, tant la performance capture nous permet déjà de ne plus discerner le "virtuel" du "réel", mais c'est là aussi la beauté de ce film, de capturer une dernière fois et aux prix d'efforts dantesques ce visage réel submergé par le virtuel.

Gravity, c'est un acharnement thérapeutique ; la célébration d'un crépuscule à travers une renaissance.

******************

Les acteurs, tout comme le plateau de cinéma traditionnel ne sont pas des éléments de la diégèse, ils ne sont que des contraintes (souvent ludiques et heureuses) à la possibilité de création.

Le cinéma-simulation, dont les premières instances sont sûrement les films de Pixar (dont les bêtisiers post-générique apparaissent aujourd'hui comme un délicieux pied de nez), permet de dépasser ces limitations ; les décors et les personnages font intégralement partie de la diégèse, y-compris et surtout dans la perception du spectateur.

L'avènement de ce nouveau cinéma ou du jeu vidéo permet, par comparaison, de nous éclairer un peu plus sur les mécanismes psychologiques de la narration dans le cinéma traditionnel.

Considérons par exemple le système de gestion des acteurs dans le cinéma hollywoodien, le star system. Ce système met en place le recyclage d'une poignée de vedettes pour incarner différentes instances d'archétypes narratifs. A première vue, cette solution semble psychologiquement peu efficace : l'identification du spectateur au personnage est alors parasitée par l'acteur et la trâinée de ses rôles précédents. Ce phénomène est accentué par l'utilisation de gros plans, qui renforce la reconnaissance de l'acteur par le spectateur.

C'est justement dans le bruit produit par cette trâinée que se trouve la force du star system, qui conditionne le spectateur à associer un acteur à un archétype narratif donné.

Pour fonctionner, le star system impose à l'acteur de devenir sa propre marque, d'être toujours en représentation, d'incarner toujours le même archétype, qu'il soit positif ou négatif et de s'y plier.

En accédant au statut d'icône, l'acteur donne l'impression d'évoluer dans un autre temps, celui des mythes, cycliquement figé comme le définie Mircea Eliade. Le prix d'une telle illusion est lourd : chirurgie esthétique, régime, entretien physique quotidien, conduite publique compatible avec les valeurs morales de son archétype. Les acteurs du star system sont devenus plus des sculpteurs de leur corps ou des performers du quotidiens que des comédiens.

Les statues de cire du musée Tissot offrent un idéal terrifiant de cette cristallisation des corps. Portes d'entrée vers une temporalité mythique, elles semblent être un écho dégénéré du processus de momification dans l'Egypte antique.

On raconte qu'un jour, Charlie Chaplin a participé incognito à un concours de sosies de Charlot et qu'il a terminé troisième, le corps torturé de la vedette se fige mais pour un instant seulement. Arrive un temps où l'acteur ne peut plus que caricaturer celui qu'il était. Il peut soit en jouer comme Stallone dans The Expendables, soit changer d'archétype : Tom Cruise qui passe du rôle de jeune premier à celui de père de famille au cours des années 2000). A dessein, beaucoup d'actrices médiatisent leurs grossesses et leurs enfants.

La différence majeure entre le jeu vidéo et le cinéma traditionnel aux yeux du spectateur réside dans le statut psychologique de la diégèse. Dans le cas du cinéma, l'univers créé est factice et n'est réel pour le spectateur que parce que celui-ci décide pour un temps donné de l'accepter (la suspension consentie de l'incrédulité de Coleridge). La diégèse n'est réelle qu'à l'intérieur du cadre d'un plan donné, et ce au prix d'efforts incroyables.

Avec le jeu vidéo, c'est un monde virtuel qui se met en place. Virtuel mais bien réel : les personnages et les décors sont partie intégrante de ce monde, une simulation qui se niche quelque part dans la mémoire d'un ordinateur. Le spectateur n'a plus à produire le même effort pour y être projeté. Il n'a plus à lier les acteurs aux personnages qu'ils interprètent ni aux décors qui les entourent. C'est une nouvelle forme de réalisme qui s'applique ici.

Et aussi primitivement artificielles que soient les interactions du joueur avec cet univers, ils sont réels dans le sens où ils ne sont plus (tout à fait) conscrits ni limités par un cadre régi par les créateurs.

La durée de l'expérience, la répétition de l'immersion (potentiellement infinie dans le cas des jeux massivement multi-joueurs) renforcent cet effet et vont jusqu'à substituer la fantaisie à la réalité chez le joueur.

Et aussi primitivement artificielles que soient les interactions du joueur avec cet univers, ils sont réels dans le sens où ils ne sont plus (tout à fait) conscrits ni limités par un cadre régi par les créateurs.

La durée de l'expérience, la répétition de l'immersion (potentiellement infinie dans le cas des jeux massivement multi-joueurs) renforcent cet effet et vont jusqu'à substituer la fantaisie à la réalité chez le joueur.

C'est toute l'ambition d'un film comme Avatar, d'essayer de rattraper le jeu vidéo avec un film dont le monde a été pensé à la manière d'un vrai monde, avec un écosystème cohérent.

Le film se démarque ainsi du cinéma traditionnel dans la concrétisation de la diégèse et dans le rapport au spectateur qui en découle. La démarche créative de Cameron ouvre la voie vers une nouvelle façon de filmer, avec des caméras virevoltantes, qui naviguent au sein d'un univers créé de toute pièce (Le Tintin de Spielberg, les films de Peter Jackson).

******************

******************

Dans S1m0ne d'Andrew Niccol, un informaticien crée une actrice numérique pour un réalisateur lassé des caprices de ses stars. Le film tacle clairement le star system mais ne propose finalement rien de nouveau en concluant à l'impossibilité d'un système alternatif. L'actrice virtuelle, aussi numérique soit-elle, est toujours une vedette et reste un élément recyclable entre plusieurs fictions.

Là où elle devrait symboliser une alternative inédite au star system, elle nous est rapidement présentée comme n'étant qu'un simple mélange de différentes vedettes hollywoodiennes (via l'interface de création, on peut ainsi lui ajouter un soupçon de Bette Davis ou de Lauren Baccall).

Amère ironie, la vedette virtuelle est jouée par une vraie actrice, Rachel Roberts, enterrant définitivement l'utopie soulevée par le film (qui est pour le coup son pire ennemi).

De manière assez incompréhensible, le réalisateur (interprété par Al Pacino) qui utilise Simone ne songe jamais à faire de son être virtuel directement un personnage de fiction, il se cantonne à en faire une actrice qui joue un personnage de fiction. En rajoutant naturellement ce degré d'abstraction supplémentaire à la fiction, il apparait comme un prisonnier inconscient du star system qu'il ne fait que perpétuer.

Là où elle devrait symboliser une alternative inédite au star system, elle nous est rapidement présentée comme n'étant qu'un simple mélange de différentes vedettes hollywoodiennes (via l'interface de création, on peut ainsi lui ajouter un soupçon de Bette Davis ou de Lauren Baccall).

Amère ironie, la vedette virtuelle est jouée par une vraie actrice, Rachel Roberts, enterrant définitivement l'utopie soulevée par le film (qui est pour le coup son pire ennemi).

De manière assez incompréhensible, le réalisateur (interprété par Al Pacino) qui utilise Simone ne songe jamais à faire de son être virtuel directement un personnage de fiction, il se cantonne à en faire une actrice qui joue un personnage de fiction. En rajoutant naturellement ce degré d'abstraction supplémentaire à la fiction, il apparait comme un prisonnier inconscient du star system qu'il ne fait que perpétuer.

On voit là transparaître l'héritage du star system, cette "feuilletonisation" de la fiction : le star system crée une "inter-fiction", un système nodale dont la racine est l'acteur, connecté aux fictions auxquelles il a participé ainsi qu'à sa vie telle qu'on peut la découvrir dans les opérations de promotions à la télévision, à travers l'objectif des paparazzi ou les chroniques des journaux people, simple prolongement de ces rôles.

A Hollywood tout se recycle, ainsi une "inter-fiction" donnera probablement un jour naissance à une vraie fiction, un biopic racontant la vie de la célébrité en question.

A Hollywood tout se recycle, ainsi une "inter-fiction" donnera probablement un jour naissance à une vraie fiction, un biopic racontant la vie de la célébrité en question.

Le tout forme un ensemble qui déborde sur les films considérés. Quand un spectateur découvre un film hollywoodien, il y suit autant la fiction courante que les "inter-fictions" des vedettes mises en scènes.

C'est là où se situe la plus-value du star system.

Le passage du temps dans Synecdoche, New York

Avec Synecdoche, New-York, Charlie Kaufman passe pour la première fois derrière la caméra. Scénariste de Spike Jonze et Michel Gondry, son écriture singulière, satinée de fantastique mais toujours engluée dans une introspection prostrée est ce qu'il y a de meilleur dans leurs diverses collaborations. Ces anciens clippeurs, s'ils offrent un pendant visuel admirable à son œuvre, pêchent en contrepartie par un manque d'intensité dramatique récurrent dans leurs films respectifs, cristallisés dans une certaine légèreté bourgeoise, un peu futile.

Comme la plupart de ses autres scénarios, Synecdoche s'appuie sur des mises en abyme et des mécanismes sophistiqués d'interactions entre réalité biographique et fiction. Kaufman semble ne jamais vouloir s'arrêter d'être fasciné par ces entremêlements complexes qu'il fabrique, tentant de capturer une vérité des multiples reflets qu'il en tire.

Synecdoche raconte la vie d'un metteur en scène de théâtre, Caden Cotard, ou pluôt l'automne de sa vie. Le film commence ainsi symboliquement un 22 septembre, premier jour de l'automne.

Cette ouverture nous montre le morne quotidien de son couple et de leur fille Olive au réveil ; tristement filmé, le petit-déjeuner classique de la famille américaine réunie dans la cuisine, avec la télévision en fond sonore et Caden lisant le journal.

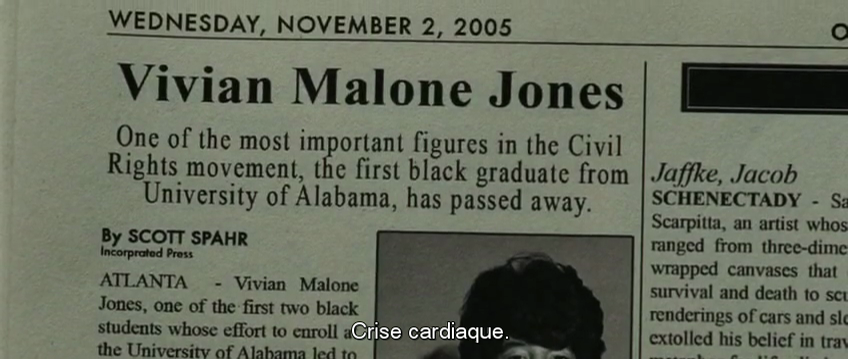

Sous des allures banales cette scène est en fait décomposée en une multitude de journées différentes. Kaufman nous montre l'écoulement réel du temps au travers d'indices qu'il dissémine tout au long de la séquence : la date qui change sur le journal que lit Caden, la date de péremption d'une brique de lait et dont Caden note qu'elle est expirée, ... Tout en donnant une illusion de continuité, la séquence nous amène du 22 septembre au 2 novembre 2005.

Ce genre de procédé est typique de l'écriture et de la mise en scène de Kaufman. Chez lui, il n'existe de réalité que subjective. A la vue de Synecdoche, NY, on pense parfois à certains textes de K. Dick (Ubik notamment), mais dans une veine plus intellectualisée, moins fragile aussi, aboutissant à un monde mélancoliquement fantastique.

La psyché est douée d’existence, bien plus, elle est l’existence même.On dirait ces mots de Jung écrits pour le film tant ils en synthétisent le propos. Cotard souffre d'une peur de la mort, du temps qui passe... Une angoisse de voir son corps commencer à pourrir (le film est rythmé par ses passages chez des médecins divers).

Que répondre à notre malade au carcinome imaginaire ? « Oui,.. Tu héberges effectivement un mal mortel, mais étant imaginaire il ne tuera pas ton corps. Cependant, en fin de compte, il tuera ton âme. Il a déjà corrompu et empoisonné tes relations humaines et ton bonheur personnel, et il s’étendra de plus en plus, au point d’engloutir ton existence psychique tout entière ; à la fin tu n’auras plus rien d’humain ; tu seras uniquement une tumeur maligne et destructrice. »

C. G. Jung - Psychologie et Religion

Paralysé, il contemple avec anxiété les grains de sables qui constituent son existence tomber les uns après les autres dans le bulbe inférieur d'un sablier imaginaire.

Au début bénigne et imperceptible, cette maladie "imaginaire" va progressivement s'étendre jusqu'à dominer toutes les parcelles de sa vie.

La perception du spectateur se retrouve alors engluée dans celle résultant des névroses de Cotard. Une altération du temps du quotidien, vu comme un manège absurde qui tourne sur lui-même en accélérant, entraîné par l'inertie confusante des jours qui passent sans variation.

Tout le film repose sur cette perception névrotique du temps. Le spectateur se croit d'abord face à un drame des plus classiques qui raconterait le délitement progressif d'une cellule familiale sous les coups de la monotonie, puis il réalise progressivement l'accélération de l'écoulement du temps.

Les ellipses se suivent scène après scène sans qu'elles ne soient jamais explicitées par la mise en scène.

Plutôt que de classiquement suggérer la coupure temporelle induite par une ellipse, Kaufman s'amuse à faire l'exact inverse.

A l'image de la scène d'ouverture, il lie au sein de la même séquence des plans se déroulant à des périodes différentes. La confusante répétition du quotidien à l'oeuvre effaçant toute marque temporelle dans l'esprit de Cotard.

Il couple ce procédé par une accélération progressive des ellipses; si elles ne sont que de quelques jours au début du film, elles se comptent en années par la suite.

On est déboussolé, comme aspiré par cette vie qui s'échappe tragiquement devant nous.

Pour mieux appréhender cette exponentialisation de l'écoulement du temps au sein de la diégèse, voici un graphe qui permet de la visualiser (l'axe des abscisses représente la durée du film, celui des ordonnées, l'écoulement du temps correspondant dans la diégèse - Le code et les données sont accessibles ici).

Ce graphe est à prendre avec recul puisque, Kaufman, s'il dissémine des dates directement dans le cadre au début du film, cesse par la suite pour ne plus donner que quelques indications approximatives dans les dialogues ("When are we gonna get an audience in here? It's been seventeen years" demande un acteur de la pièce que commencer à monter Cotard peu après le départ de sa compagne Adele) avant de ne finalement plus en donner aucunes.

A la fin, seuls les visages vieillissants et les morts successives des proches de Cotard donnent une mesure du passage du temps, comme s'il devenait progressivement de moins en moins quantifiable, de plus en plus abstrait et insaisissable. Les dernières dates sont ainsi approximées.

Atteint de ce véritable cancer de la psyché, Cotard va tout perdre, à commencer par sa femme et sa fille, qui vont s'échapper en partant à Berlin, où elles s'accompliront en tant qu'artistes reconnues. Cotard ne verra plus jamais Adele, même s'il deviendra sa femme de ménage lors de son retour de à New York (...).

Adele fuit la maladie mentale qui ronge son mari, de peur d'être à son tour contaminée. Déjà partie, celle-ci déclare dans un magazine ne vouloir que des gens pleins de vie autour d'elle. Le décalage et l'opposition entre les deux personnages est visible par l' échelles de leurs oeuvres respectives ; là où Adele peint des tableaux miniatures de quelques centimètres, Caden se perd dans la réalisation d'une pièce démesurée sur sa vie, dont la scène jamais achevée enfle progressivement jusqu'à prendre la taille d'une véritable ville, composée de bâtiments, de rues, .... La pièce et son sujet finissent par se confondre.

Cette pièce est la représentation formelle de son cancer, à la manière d'une métastase, elle s'étend et se développe jusqu'à tout dévorer de façon anarchique : dans un effet Droste, les acteurs de la pièce qui interprètent des proches de Caden deviennent progressivement des proches de Caden et ont donc besoin à leur tour d'acteurs pour les interpréter.

La dernière scène du métrage qui nous montre la mort paisible de Cotard, devenu un vieillard, laisse voir en arrière-plan ue horloge dessinée qui affiche exactement une minute de plus que le radio-réveil qui ouvre première scène, nous suggérant que tout ceci n'était peut-être qu'un rêve, une phase hypnagogique causée par l'émission de radio que Caden écoute à son réveil ("If the year is a life, then September, the beginning of fall, is when the bloom is off the rose and things start to die. It's a melancholy month and maybe because of that, quite beautiful.").

Avec Synecdoche, NY, Kaufman donne à voir un des rares descendants du cinéma de Fellini, dont il en serait le pendant dépressif et morbide.

Là où Fellini célèbre la vie à travers l'art, Kaufman nous parle de l'angoisse primaire des créateurs, dont la démesure des réalisations ne fait que souligner ce besoin de laisser une trace et d'acquérir ainsi un piètre succédané ce qui fait l'essence des dieux, l'immortalité.